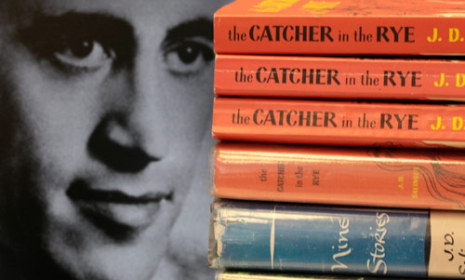

ج. د. سالينجر انسحب إلى عزلته الأخيرة

إنّه أحد عمالقة الأدب الأميركي. رحل الأربعاء الماضي عن 91 عاماً، تاركاً في الأدراج 15 مخطوطة. عاش بعيداً عن الأضواء، هرباً من إغراءات الشهرة. روايته «الحارس في حقل الشوفان» التي تحوّلت إنجيلاً للمتمرّدين، لم تفقد نضارتها حتى اليوم...

كان ج. د. سالينجر بحاجة إلى مئة عام من العزلة. ظلّ في السنوات الخمسين الفائتة يتجنّب العالم، وها هو قبيل وفاته يوم الأربعاء يوصي بمنع نشر أي شيء يخصه قبل مرور خمسين سنة أخرى. كأننا بصاحب «الحارس في  حقل الشوفان» يثابر على حراسة وحدته حتى بعد رحيله.

حقل الشوفان» يثابر على حراسة وحدته حتى بعد رحيله.

توفي جيروم دايفيد سالينجر (1919) بهدوء ومن دون ألم، رغم أنه تعرّض لكسر في حوضه في أيار (مايو) المنصرم. كان جيرانه وسكان بلدة «كورنيش» في ولاية نيوهامبشر، أقصى شمال شرق الولايات المتحدة، متورطين في هذه العزلة. رغم حملات البحث عن الكاتب من قبل الصحافيين والمعجبين، لم يكشف أحدٌ عن مكان إقامته. إحدى جاراته قالت «كان يمر بسيارته «التويوتا» القديمة أمام منزلي كل يوم أحد، يداه على المقود، ناظراً أمامه. لم نكن فعلاً نراه، كنّا نسمعه».

في عام 1946، عاد سالينجر من خدمته العسكرية إبان الحرب العالمية الثانية، وبدأ بنشر قصص قصيرة في مجلات «نيويوركر» و«هاربر ماغازين» قبل أن يكتب إحدى أشهر روايات القرن العشرين. تتبّع «الحارس في حقل الشوفان» (1951) رحلة المراهق الغاضب هولدن كولفيلد، وهو يفقد براءته الفطرية. ورغم مرور كل هذه السنوات وبيع 65 مليون نسخة من الرواية حول العالم، ما زالت حتى اليوم تباع بمعدل 250 ألف نسخة سنويّاً. ألا يدعو ذلك إلى التساؤل عن سرّ شباب هذه الرواية ونضارتها؟ كثيرون حاولوا تأويل نجاحها، من بينهم الروائي الأميركي فيليب روث الذي عدّ تداولها بهذا الزخم إشارة إلى أنّ «سالينجر لم يدر ظهره إلى الزمن الذي يعيش فيه، بل كان قادراً أيضاً على وضع إصبعه على الصراع الذي يدور اليوم بين الذات والثقافة».

كان الزيف هو صلب الصراع في أحداث الرواية وزمن صدورها، والزيف أيضاً هو ما يحيط بمئات الـ«كولفيلد» في عصرنا الاستهلاكي والترفيهي. في قاموس كولفيلد المهترئ والمضيء بالتعابير القذرة، لا يمكن إلا ملاحظة تينك الكلمتين الغاضبتين «اللعنة» و«مزيّف» تنتشران عبر الرواية هجاءً لعالم البالغين. نفترض أن سالينجر هجر نيويورك والحياة المدنيّة في عام 1953 للسبب نفسه. انقلب على نفسه مَن كان يتبجّح بموهبته، أخافته الشهرة التي حصل عليها من جرّاء هذه الرواية. حتى إنّه يروى أنه استشاط غضباً عندما رأى صورته على الغلاف الأخير، طالباً إزالتها.

في النهاية، سيحقّق حلم كولفيلد بالعيش «باقي حياته في قمرة صنعتُها بيدي، بعيداً عن أي محادثة غبية ولعينة مع أي شخص». عاش سالينجر لا يربطه بالعالم الخارجي تقريباً سوى ابنته التي وضعت كتاباً عن علاقتها به، ما دفع سيد العزلة إلى مقاطعتها دفاعاً عن حقه في التلاشي. عادة درج عليها وانعكست كما يبدو على قلة إنتاجه. عدا روايته الوحيدة، أصدر سالينجر مجموعة قصص بينها «تسع قصص» (1953) التي قدّمها إلى العربية الشاعر الراحل بسام حجار (دار الفارابي) بعنوان «اليوم المرتجى لسمك الموز» وقصص «فراني وزوي» (1961)...

وإن كان الروائيّ الأميركيّ نورمان مايلر قد وصف سالينجر بأنّه «روح عظيمة ظلت على مستوى الثانوية العامة، أجد صعوبة في أن أتخيّله يخوض معركة الرواية الراشدة الحقيقيّة»... فإنّ هذا الوصف ينطبق على حياته العاطفيّة ونسائه: ظل سالينجر مشدوداً إلى النساء الصغيرات، وإن كن يخالفنه توجهه السياسيّ. ها هو يعود إلى أميركا بعد الحرب برفقته الشابة الناشطة في النظام النازيّ. وبعد شهور، يتزوج من سيلفيا فالتر التي ستهجره لاحقاً لتعود إلى ألمانيا.

أمّا زوجته الثانية فكانت كلير دوغلاس ابنة السادسة عشرة المعجبة به. تزوّجها عام 1955 وأنجب منها طفليه مارغريت ثم تطلّقا عام 1967. وفي عام 1972، التقى سالينجر الخمسيني بجويس ماينرد التي كانت تبلغ 18عاماً. ارتبط بها بعلاقة طويلة انتهت بعدما نشرت ماينرد مذكراتها عن تلك العلاقة. في الواقع، كلّ علاقات سالينجر بدأت برسالة بخط اليد من هذه المعجبة الصغيرة أو تلك. وهذه هي حال زوجته الممرضة كولين أونيل التي بقي متزوجاً بها حتى وفاته.

انتهت رحلة الحارس في حقل عزلته الذي كثيراً ما وُصف بأنه كتب تماماً كما يتكلّم الناس. لا أحد يعرف سرّ انطوائه، وثمة أسئلة كثيرة لن نستطيع الإجابة عنها قبل خمسين عاماً أخرى، رغم أنّ مقرّبين منه يزعمون أنه لم ينقطع عن الكتابة، وأنه يحتفظ بما لا يقل عن 15 مخطوطة غير منشورة. لكن كيف يمكن كاتباً أثّر وما زال يؤثر برواية واحدة في أجيال شابة أن يزهد إلى هذه الدرجة في النشر؟

ربما نعثر على إجابة في وصفه لبطل قصته «الرجل الضاحك». وصفه لهذه الشخصية يحيل على التفكير بسالينجر نفسه: «كان الغرباء يتساقطون أمواتاً ما إن تتبدّى لهم دمامة وجه الرجل الضاحك، فيتجنّبه الجميع... كان الرجل الضاحك في عزلته القاسية يتسلّل كل صباح من وكر اللصوص، ويتوغل في الغابة الكثيفة المحيطة بالمكان. هناك كان يوطّد أواصر صداقته مع الحيوانات من كل الأجناس. كان ينزع قناعه ويحدّثها بلغتها بصوت شجي ورقيق، ولم تكن الحيوانات ترى أنه بالغ الدمامة».

أحمد الزعتري

عن حياة تضيق بالحرية

سؤال واحد يؤرّق هولدن كولفيلد في «الحارس في حقل الشوفان»: أين تذهب البطّات عندما تتجمد بحيرة «سنترل بارك» في نيويورك؟ يراوده هذا السؤال وهو يستمع إلى أستاذ التاريخ يقرأ ما كتبه كولفيلد على ورقة الامتحان «لا يهمني إذا جعلتني أرسب، بما أني أر سب في كل شيء ما عدا اللغة الإنكليزية». يسأل كولفيلد عن البطّات سائقي التاكسي في نيويورك التي يقصدها بعدما طرد من مدرسته. السائق الأول يحسبه مجنوناً، والثاني يحدثه عن السمكات. إنها المدرسة الرابعة التي يُطرد منها، وأمامه ثلاثة أيام سيبددها قبل أن تصل رسالة طرده إلى والديه.

سب في كل شيء ما عدا اللغة الإنكليزية». يسأل كولفيلد عن البطّات سائقي التاكسي في نيويورك التي يقصدها بعدما طرد من مدرسته. السائق الأول يحسبه مجنوناً، والثاني يحدثه عن السمكات. إنها المدرسة الرابعة التي يُطرد منها، وأمامه ثلاثة أيام سيبددها قبل أن تصل رسالة طرده إلى والديه.

إنها مساحة الحرية المقدسة خارج أسوار المدرسة. المشاعر المفرطة لمن يخرج من سجن أو مدرسة، وهو يعاين العالم بعينين شرهتين. يكتب سالينجر كأنه يؤسس جمهورية حنين دائم إلى التمرد، إلى ما يسقط من الإنسان وهو يفارق مراهقته، أو حين يتخلّى عن كونه مجرد «حارس في حقل الشوفان» ويصير لاعباً رئيساً يسعى إلى تسجيل النقاط.

هذا التمرد يأتي متناغماً مع حساسية مأزومة وعمق يأتي على إيقاع سرد مترقرق. ستكون اللغة طيّعة، إنها لغة مَن هو في الـ16 من عمره. «أنا أكبر كذّاب قابلته في حياتَك. شيء فظيع. حتى إذا كنتُ متوجهاً إلى الدكان لأبتاع صحيفة وسألني أحدهم إلى أين أنا ذاهب، فمن الممكن أن أقول أنا ذاهب إلى دار الأوبرا»، نزق كولفيلد، رؤيته للعالم، ثم تلك المقاطع التي لا تنسى وهو يستعيد ما تقدم بسرد مدهش «مضيت باتجاه النافذة، فتحتها، وأخذت أكوِّر كرة ثلج بيديّ العاريتين. كان الثلج مطواعاً. لم أقذف به على أي شي، رغم أنني فكرت بأن أرميها على سيارة كانت متوقفة في الشارع، لكني غيَّرت رأيي. بدت السيارة لطيفة وبيضاء. في النهاية، لم أرمها على أي شي، كل ما فعلته أني أوصدت النافذة ورحت أتجول في الغرفة والكرة في يدي. بعد قليل، وقد كانت لا تزال الكرة في يدي بينما كنت أصعد الباص مع بروسارد وأكلي. فتح الباب السائق وجعلني أرميها خارجاً. أخبرته بأني لن أرميها على أحد، لكنّه لم يصدقني. الناس لا يصدقونني أبداً».

ستكون حيرة كولفيلد وضياعه في نيويورك معبراً لاستعادة كل ما يتبادر إلى ذاكرته. سيحدثنا عن كل شيء. سيدعو عاهرة ليبادلها الحديث، فالجنس أمر لا يفهمه، وعلاقته بالفتيات يلخصها كالآتي «عندما تكون على مقربة من أن تفعلها مع فتاة، فإنها تواصل ترديد توقف توقف. مشكلتي أني أتوقف. بينما جميع الفتية يواصلون... المشكلة أني أشعر بالأسف اتجاههن». ليست رواية سالينجر إنجيلاً للتمرد بقدر ما هي سردية كبرى لأعماق المتمرد بوصف التمرد استجابة لحساسية مفرطة يجسدها كولفيلد، حيث المدرسة مجاز لما صيغت عليه الحياة وستضيق بمَن هو مثله.

زياد عبد الله

المصدر: الأخبار

إضافة تعليق جديد