رحيل مروان قصّاب باشي

غيّب الموت نهار أمس الفنان السوري ـ الألماني مروان قصاب باشي، أو «مروان» الذي اشتهر بهذا الاسم، عن عمر يناهز 82 عاماً في ألمانيا، حيث يقيم منذ العام 1975، والتي كان سافر إليها لمتابعة دراستة التشكيلية هناك، قبل أن يستقرّ به الحال نهائياً. مروان واحد من أبرز التشكيليين العرب في العصر الحديث، ومن أكثرهم شهرة وحضوراً في المحافل الدولية، أقام العديد من المعارض في مختلف بقاع العالم، وقد زاوج في لوحته بين الشرق والغرب في محاولة لجمع «روحَيْه»، إذا جاز القول. فعلى الرغم من سكنه ألمانيا لسنين عديدة، لم ينسَ ابن الحارات الدمشقية العتيقة، نقطة انطلاقه التي بقيت عالقة في وجدانه وألوانه. برحيله تفقد الحركة التشكيلية واحداً ممن صنعوا لها مكانة حقيقية في قلب المشهد الفني في العالم.

ـ الألماني مروان قصاب باشي، أو «مروان» الذي اشتهر بهذا الاسم، عن عمر يناهز 82 عاماً في ألمانيا، حيث يقيم منذ العام 1975، والتي كان سافر إليها لمتابعة دراستة التشكيلية هناك، قبل أن يستقرّ به الحال نهائياً. مروان واحد من أبرز التشكيليين العرب في العصر الحديث، ومن أكثرهم شهرة وحضوراً في المحافل الدولية، أقام العديد من المعارض في مختلف بقاع العالم، وقد زاوج في لوحته بين الشرق والغرب في محاولة لجمع «روحَيْه»، إذا جاز القول. فعلى الرغم من سكنه ألمانيا لسنين عديدة، لم ينسَ ابن الحارات الدمشقية العتيقة، نقطة انطلاقه التي بقيت عالقة في وجدانه وألوانه. برحيله تفقد الحركة التشكيلية واحداً ممن صنعوا لها مكانة حقيقية في قلب المشهد الفني في العالم.

شيخ التشكيليين العرب مات بعيداً عن دمشق

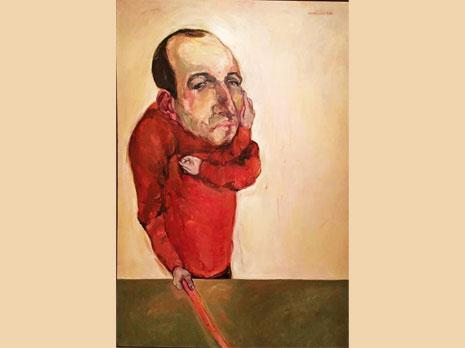

انطفأ أمس مروان قصّاب باشي (1934 ــ 2016) أحد الملوّنين الكبار في منفاه البرليني. كأن شمس بادية الشام، التي رافقت أعماله المبكرة، لم تنضب أو تخبُ في أعماقه، رغم بعد المسافة، وطول السفر. شمس مشرقية مشعّة في عتمة برلين، لطالما ألقت بظلالها على وجوهه بمراياها المتعدّدة.

هكذا بقي المصوّر الدمشقي يغرف من ذخيرة لونيّة خاصة، بتأثيرات من المحترف الأوروبي لجهة النبرة التجريبية في رسم تضاريس الوجوه. لبرهة، سنظن أن الملوّن الراحل لم يبرح منطقته الأثيرة في تكرار الوجوه، لكنّ فحصاً متأنياً لألبومه الضخم، سيحيلنا إلى سرديات كرونولوجية في إزاحة الطبقات المتباينة عن هذه الوجوه، خصوصاً في تجاربه المتأخرة، وهو بذلك ينسف التصورات الجاهزة عن ثبات عالمه اللوني. هكذا، اختزل تصوّراته التعبيرية في الوجوه والدمى، واستعار عناصر الطبيعة الصامتة في إكساء وجوهه المنهوبة والمضطربة والمعذّبة، وصولاً إلى الرأس. لا استقرار إذاً، في تجربة هذا التشكيلي المتفرّد، فهو دائم التململ، من مرحلة لونية إلى أخرى، متأرجحاً بين تيارات متعددة، وصولاً إلى ما يمكن أن نسميه «التجريدية التعبيرية».

كل لطخة لون، أو خط، أو إشارة، ترشح ضوءاً في لوحة مروان. كتلة مشرّبة بالنور، لم تعد هناك حدود ثابتة، بل تتأرجح الألوان معاً لتشكل جوهراً لونياً حريرياً. ولهذا السبب تحديداً، تصبح هذه اللوحة مشهداً للعقل والروح الحالمة. تروي التشكيلية شلبية إبراهيم أنها لم تستطع أن تبقى وحيدة مع إحدى لوحات مروان: «كانت اللوحة تتحرك، تتغير، يغادرها كل ما فيها من بشر وأشياء وروائح». هذا الأمر جعلها تدير اللوحة إلى الخلف، ثم اضطرت إلى مغادرة الغرفة. لكن من أين تأتي هذه الكثافة؟ هناك لمسة لونية أفقيّة، تطيحها لمسة شاقوليّة، خطوط غامقة وأخرى فاتحة. لمسة متروكة في معمار اللوحة، بكثير من العفوية والخبرة. من هنا تحديداً، تأتي أهمية تجربة هذا التشكيلي الرائد. التجربة التي اتخذت من الوجه الإنساني، وسيلتها الرئيسة، للتعبير عن حالة القلق التي يعيشها صاحبها، تجاه ما يجري حوله، بلغة شديدة التكثيف والتباين، رغم وحدة النص التشكيلي، وتكرار مفرداته، الأمر الذي يضع المتلقي في ارتباك معرفي، لالتقاط الأبواب السرية لخريطة الوجه. ذلك أن مروان قصاب باشي يعمل على الهدم والبناء والتفكيك بضغط من بوح جوّاني لعناصر تتناهبها لحظة الرسم ذاتها، بما تكتنزه من نزاعات نفسية ووجودية عصية على التفسير، أو كما يقول أدونيس: «إن الغاية من اللوحة عنده تتجاوز متعة البهجة البصرية إلى المتعة التي تتولد عن بهجة البصيرة».

وجوه مروان مخطوفة بالأسى على الدوام، وبحشد من العناصر المتشابكة في تقاطعات لونية، تعكس جحيم الداخل، إلى الدرجة التي تختفي فيها ملامح الوجه إلى مجرد إشارات أو علامات، تنتهي إلى بؤرة مركزية عند الفم، حيث تحتشد الأسئلة، كأن صرخة مكبوتة ستنفجر بعد قليل، وهذا ما يشير إليه الناقد الألماني يورن ميركيرت بقوله: «جميع هذه التكوينات البشرية تقف وسط فضاءٍ خاوٍ ضاغط، انسحب منه العالم الخارجي كلياً. مع ذلك، فإنها جميعها مأزومة. إنها صامتة كما خلف لوح زجاج يفصلها عن العالم الخارجي بشكل عازل». ليست غواية اللون وحدها ما يسبر أعماق هذه الوجوه، وما تكتنزه من أحلام وكوابيس. هناك حوار خفي بين ضربة الفرشاة الخشنة، ومرجعيات هذا التشكيلي الذي وجد نفسه فجأة نهباً لمحترفين متباعدين في الرؤى، فراح يحفر في المنطقة الفاصلة بين الباروك والصحراء، فسيفساء جديدة وساحرة، تنطوي على رحابة واختناق. في نسختها النهائية، كائنات مروان مأزومة ومجروحة وثكلى، تنطوي على حدس لوني يؤدي إلى مسالك متشعبة. حتى إنه في تجارب السنوات الأخيرة، لم يعد يكتفي بوجه واحد في اللوحة، بل بوجوه متقابلة، أو متجاورة، في وحدات سردية وإيقاعية، تنهض على ثنائية التناقض والنبذ، الغياب والحضور، الحياة والموت، كما أنها تنطوي على رؤى متناقضة، تجد تجلياتها القصوى في وجوهه المنهوبة، وألوانه الداكنة والكثيفة والمشبعة للتعبير عن عمق مأسوي أصيل. لا جواب نهائياً في أعمال مروان، فالسطوح تخضع للمحو المستمر، كما لو أنها جرف صخري تحت وابل من مطر اللون الكثيف. عدا الوجوه التي تشبهه في أحوالٍ متعدّدة لا تخلو من نرسيسية، كما لو أنها مفكّرة لونيّة للمنفى، التفت هذا الملوّن المتفرّد في مرحلة لاحقة إلى رسم وجوه أصدقائه، خصوصاً عبد الرحمن منيف. هنا سنكتشف انكسارات وجهه الصحراوي، إذ يغلب اللون البني والأحمر الداكن بما يشبه صحراء مثلومة بالألغاز، كما سيلتقط في بورتريه أدونيس ذلك القلق الحسيّ والصوفي المبثوث في نصوصه الشعرية، وسيختزل نحول وجه بدر شاكر السيّاب بلطخات انفعالية تعبّر عن آلامه المتراكمة. هناك تخطيطاته المائية أيضاً، تلك التي أهداها إلى أغلفة روايات عبد الرحمن منيف، وفقاً لتصوّراته الذاتية العميقة لشخوص صاحب «مدن الملح». غاب «دانتي اللون» بعيداً من الجحيم الدنيوي إلى معراجٍ آخر. ربما علينا أن نستعيد ثانية حكاية من بدأ حياته عاملاً في مصنع للجلود في برلين، قبل أن يطأ عتبة «المعهد العالي للفنون الجميلة» في برلين عام 1963، لينقش لاحقاً سجادة لونيّة مشبعة بالضوء، أو بساط ريح يجول بين أكثر من متحف عالمي.

خليل صويلح

مراسلاته مع عبد الرحمن منيف: الفنّ بوصفه فعلاً أخلاقياً!

«ينتمي مروان إلى نوع نادر من الفنانين الذين يؤمنون بأن الفن ليس مجرد جمال سابح في الفراغ، بل هو فعل أخلاقي يربط المتعة والفرح بالحقيقة». بهذه الشهادة، اختصر الكاتب الراحل عبد الرحمن منيف (1933 ــ 2004) انتماء صديقه الأقرب مروان قصاب باشي.

هو أكثر مَن عرفه، وأكثر من دفعه إلى التعبير عن فنه، فشكلا ثنائياً «صداقوياً» قل نظيره عبر التاريخ. وها هو مروان قصاب باشي يلتحق بصديقه بشوقٍ إلى المقر الأخير، يغيب عن 82 عاماً، كرّسها للفن الرؤيوي الملتزم والهادف.

«أحنّ إلى الوطن كثيراً، وكم كنت أتمنى لو أننا قضينا عيد الميلاد ورأس السنة في دمشق أو بيروت» يقول مروان في رسالته لعبد الرحمن منيف في 23 كانون الأول (ديسمبر) 1999. والوطن هنا سوريا، مع أنّ لديه جنسية ألمانية، وكان أستاذاً في كلية الفنون في برلين. إنّها الكلية نفسها التي درس فيها الفنون التشكيلية يوم وفد إليها من دمشق شغوفاً بالألوان، فأصبح من أبرز فنانيها الطليعيين، ثم حطت لوحاته رحالها في المتحف الفن الحديث في برلين. كرمه الرئيس الألماني عام 2005، مانحاً إياه وسام الاستحقاق من الفئة الأولى، فانتزع اعترافاً دولياً جديداً، هو في الأساس جزء مما كان يريد، لا على المستوى الشخصي، بل كما رواه في إحدى مقابلاته لقناة «الجزيرة»: «لي صديق لعب دوراً هاماً في تلك المسألة. رسام أكثر من أخ اسمه نذير نبعة. قلت له يا نذير، سأجلب كارين ويزن ونبقى في دمشق. نظر إليّ بعيون ألماسية تدمع وتلمع كالجواهر. عانقني حتى آلمني، وقال لي: يا مروان نحن منحبك كثير أكثر مما تصور، ولأننا منحبك كثير كثير لازم ترجع لبرلين. فهمت أنّ رسالته شبيهة بتضحية سيدنا إبراهيم بابنه. أي إنّه يضحّي بالصديق كي أشتهر، وأدركت أنا الرسالة أنه إذا صرتُ رساماً كبيراً في ألمانيا ومشهوراً في الغرب، أفيد وطني أكثر بكثير مما إذا كنت رساماً في سوريا». يصعب الحديث عن تقنيات هذا المعلَّم، أو عما تذكرنا به بصرياً. خبرة العقود الصاخبة بالتمرس والسبك المتين، نقلته بين مدارس تشكيلية شتى ليكون في النتيجة تعبيرياً «مروانياً» بامتياز، من البقعيين (tachisme) الذين لا ينكر تأثره بهم إلى فناني «اللا رسميّة» l’art informel الذين كانوا في أوج صعودهم مع وصوله إلى ألمانيا في أواخر الخمسينيات. تعيدنا ذاكرتنا البصرية أيضاً إلى الكبير مونخ، أو حتى عجينة كوكوشكا، ولاحقاً إلى موديلات ايغون شيلي، وتأليفاته التي تتنفس عن الجانبين. لكن يبقى الأساس ضربات الريشة الواضحة والدسمة.

أما عن الكيفية، فقد أجاب عبد الرحمن منيف عنها في إحدى رسائله المؤرخة بـ 27- 3- 1999: «الغالي عبد الرحمن (منيف) إن أعمالي تأخذ وقتاً طويلاً في السنوات الأخيرة وعلى اطراد واضح للأسف. إن طبقات اللون الكثيفة اليومية على العمل تشبه تشققات الأرض العطشى منذ قابيل وهابيل وحتى اليوم. أحياناً أقول لنفسي، عليّ أن أترك للوحة بهاء البكارة الأولى ثم أنظر وأقول لا. هنا وهناك وبعض السطوح الجديدة لأصل إلى النواة، والوصول إلى النواة أمر عسير لا يتعلق بالوقت فقط، وإنما بالهبة والانفتاح. وهذا حق وضرورة، وأقصد بهذا زمن المعاناة والتحدي الداخلي والندرة. عرضت في السوق الفنية لمدينة كولونيا في الخريف المنصرم لوحة رسمتها في الصيف ثم عادت إلى مرسمي. كان بها بعض الغنوجة والصبا. قلت لنفسي ربما هناك سطح بسيط يحتاج إلى عمل يسير بدقائق. تحولت الدقائق إلى أسابيع وحتى شهر شباط. لم يبق من الأصل أصل، وأصبح ثقل اللوحة أضعافاً (...). لا أحمل السلم عرضاً ولكن يظهر أنّ سلمي عجيب التشكيل. رغم أنّي لا أرى به عجباً بل حقاً وواجباً، فأنا لست صانع سلالم بل حاملها. وكما تعرف، فإن الحمل (الأخلاقي) أمام النفس ثقيل على الروح والجسد، لكن لنقل بأنّ لكل درجة إشارة وخطوطاً وكتابة، وهذا ما يعوض ويفرج النفس لساعات الأمل.

ربما كان هذا جواباً بسيطاً عن سؤالك البارحة ماذا أعمل أو كيف أعمل. لم أرضَ عن نفسي قطعاً ولم أتوقف للحصاد، وعندما أسأل عن هذا، أكاد أشعر بالذنب والتقصير. ما يسعد قلبي أحياناً ولع الآخرين أو بعضهم بأعمالي واعتبارها حياتية ووجودية على جدران بيوتهم كالضمير يجلب الأمل رغم... رغم ماذا؟. المواسات ربما كانت بالتاء المربوطة، لكنها من أجمل الكلمات في قاموس اليوم والمصير».

وهناك أيضاً شهادة أحد كبار الفنانين الألمان التي ضمّنها مروان في رسالته لمنيف بتاريخ 19- 2- 1999: «إنّ «بيت بريخت» كما تعرف، يتكون في الطابق السفلي من أربع غرف للعرض، وقد قدمتُ 9 لوحات كبيرة من عام 94 وثلاثاً من العام المنصرم، وكنت مقتصداً جداً، حيث بقيت بعض الزوايا والجدران فارغة مما يسهّل إمكانية الرؤية والاستيعاب ويؤكد صميمية أو حميمية الأعمال وأساسها الوجودي، وأعتقد أن المعرض واجه حماساً لدى من رآه، ووصلتني قبل أيام رسالة من رسام معروف من برلين قال فيها: عزيزي مروان، رأيت معرضك في «بيت بريخت»، وأريد أن أقول لك إن رسمك قد اثر بي كثيراً وبشكل عميق. رسم لا يرضى بالجمال الأول المقدم. تصل في حبك العمل إلى درجة قصوى من دون أن تضيع ردة الفعل الساعية أو حرية العمل. من النادر جداً أن أرى في هذه الايام التزاماً ومعاناة كما أراها في أعمالك». أفرحني كتاب الصديق وخاصة أن يكلف رسام نفسه كتابة رسالة مثل هذه صادقة إلى رسام آخر. نكتب ونرسم لمن يحب أن يرى (...)».

اليوم يرثي المجتمع الفني المعلم العالمي مروان قصاب باشي، لكن قلب مروان كان يبكي فلسطين والعراق: «... ونحن على أبواب القرن الجديد وعجائبه الكاوبباوية البربرية من طيارات وصواريخ وأوروبا الكلب الصليبي المطيع للقارة الجديدة خلف محيط الظلمات في تنفيذ حقوق الإنسان على طريقة حقوق الأكراد في تركيا، وحقوق الشعب العربي في فلسطين وما أحلى حياة الكلاب عند أهل الشمال. ما أغبى الإنسان. عندما كان الرجال والنساء يسألون آباءهم لماذا صمتوا أو مشوا مع النازية، يأتي الجواب بأنهم لم يكونوا يعرفون... وأنا أقول لرجال اليوم أنتم تصفقون وتهللون (للقنابل والصواريخ الإنسانية في حرب الشرف والدفاع عن حقوق الأقليات الإسلامية المذبوحة) شأنكم شأن آبائكم من النازيين أو ممن ساروا معهم ببأس وحماس وفرح... أشعر يا عبد الرحمن بكثير من الغضب واليأس أمام وحشية أميركا والعالم الجديد» (رسالة مروان إلى منيف بتاريخ 25/4/1999).

نيكول يونس

ماهية اللوحة الجيدة

اللوحة الجيدة؟ لننظر إلى لوحة مونيه أو سيزان، فان كوخ أو إلى عمل تخطيطي لجياكوميتي أو موراندي، فهذه الأعمال فيها فرادة استثنائية، ويمكن لهذه الأعمال أن تهز مشاعرك ووجدانك وتعطيك المواساة والفرح في الحياة. أما الباقي فمرتبط بموضة أو بالحداثة، بالصنعة والتسويق، لا يوجد اليوم لوحة تحدث فعل جرح السكين أو الصرخة الخارجة من الكبد. هناك لوحة لمالفيتش (المربع الأسود) فيها هذه الصرخة. أنها عمل عظيم وتاريخي ومطلق وشق التاريخ شقاً؟ اللوحة إما موجودة كلوحة أو غير موجودة، بغض النظر عن المزايا أو الحدث الذي تقدمه. الفن العظيم دائما مجرد (مروان قصاب باشي)

شهادات

سيظلّ بيننا

أندريه صفير

أنا أعمل مع مروان قصاب باشي منذ عام 1989. الكلمات قاصرة عن التعبير عن كمّ الحزن الذي يعتريني. سنفتقده كثيراً، ومروان لا يموت، هو من أهم الفنانين عربياً وعالمياً. أعماله ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى العالم كله. منذ أربع سنين، وجدت هذه الأعمال طريقها إلى المتاحف المهمة متل «متحف شيكاغو»، و«تيت مودرن» في لندن، والمتاحف الألمانية، و«متحف غوغنهايم»، وهو كان محظوظاً برؤية هذا الشيء، فقد انتظر وقتاً طويلاً حتى يأتيه الاعتراف ويرى التقدير الذي يستحقّه. مروان توفي، لكنه سيظلّ بيننا بأعماله.

* صاحبة «غاليري صفير زملر» (هامبورغ/ بيروت) التي تعرض أعماله.

■ ■ ■

ابن تلك اللحظة التاريخية

سمير الصايغ

مروان هو واحد من الفنانين العرب الذين أسسوا لحركة الفنون التشكيلية الحديثة. هذه الحداثة تشكل منعطفاً مهماً ومثيراً في الحركة الفنية أو في الحداثة العالمية التي عرفتها أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر.

وفي منتصف القرن العشرين، حققت هذه الحداثة الغربية انتصاراً على ذاتها عندما انفتحت على الحضارات غير الأوروبية، واعتبرت أنّ التراث الحضاري للشعوب الشرقية أو الأفريقية أو من أميركا اللاتينية تراث إنساني. من هذا الباب، دخل مروان قصاب باشي هو وكوكبة من الفنانين التشكيليين العرب والسوريين واللبنانيين والمصريين والسودانيين والمغاربة، إلى قلب الحداثة الغربية، مع نَفَس أو صفات أو حضور شرقي عميق، بحيث استطاعوا أن يقفوا أمام الحركة الغربية موقف مساواة. فصحيح أن مروان هو فنان سوري، لكن السورية في فنه، هي الصفات المشرقية، سواء كانت في اختصار أو جمع الصفات المتراكمة من السومريين إلى أيامنا الحاضرة. وتضاف إلى هذه الصفات، مجموعة من الأسئلة الكبيرة حول الانتماء وحول معنى الخصوصية الحضارية. ففي الوقت الذي نتأمّل فيه وجوه مروان التي عمّرت لوحاته من البداية إلى النهاية، نقرأ فيها دون أي شك كل الصفات التي حملتها الأيقونات البيزنطية، وكل الصفات المختبئة التي حملها فن المنمنمات العربية. هي نفسها هذه الوجوه نقرأ فيها الأساليب التشكيلية التي عرفتها الحركة التعبيرية الغربية. هكذا، استطاع مروان أن يحقق هذه اللحظة التاريخية التي التقى فيها فنان شرقي مع الفن الغربي من دون أن يخسر صفاته الخاصة ومن دون أن يكون تابعاً أو منتمياً إلى هوية أخرى... هذه الحداثة التي نخسرها الآن في حياتنا الفنية. لذلك ستبقى لوحات مروان شاهداً على أن الفن يستطيع أن يوحّد ما لا توحده السياسات ولا الحروب.

* تشكيلي وشاعر لبناني

■ ■ ■

حامل هموم العرب

محمد الروّاس

استطاع الوصول بالفن العربي إلى المستوى العالمي، وتجربته ليست رائدة على صعيد الفن التشكيلي في أوروبا وتحديداً ألمانيا فحسب، بل وصل أثرها إلى أن شكّلت هذه التجربة مدرسة في الفن العربي المعاصر، وتركت أثرها البالغ عند مجموعة كبيرة من الشباب المبدعين الذي تتلمذوا على يديه. لذا، يحق القول إنّه خسارة كبيرة على المستويين الإنساني والفني. أما إذا أردنا الدخول في مضامين الهاجس التعبيري كمعنى، فمن المؤكد أنّ مروان قصّاب باشي كان حاملاً حقيقياً لكل هموم العرب وقضاياهم. هذا شيء واضح وجلي في لوحاته. وإن كان فنّاً تشكيلياً لافتاً، فإنه يحمل في طيّاته ووجوهه كل مآسي الوطن العربي، لأن نتاجه كان يحمل مرارة معبّرة. من دون أدنى شك، عكست هذه المرارة وضعنا بشكل صادق حتى أبعد الحدود. دعنا نترحّم عليه ولا شيء يقال في هذا المقام أكثر من الأمنيات بالصبر لذويه، وأن تكون روحه في سلام أبدي وملكوت أفضل من عالمنا.

*تشكيلي لبناني

■ ■ ■

وجه الحضارة المشوّه

جميل ملاعب

الوجه الذي يرسمه مروان قصاب باشي، هو وجه البشرية، وجه الحضارة المشوّه، وجه حضارة الإرهاب الذي يدكّ أوطاننا وشعوبنا وتفاصيل بلادنا. هو اشتغل على تجسيد الإنسان البريء الذي لا يحمل صوتاً، فكان صوته، ولا يملك وسائل تقنية يتمكّن من خلالها القتل والاحتلال وممارسة البشاعة ومحو وجوه الطبيعة والسلم العالمي. لذا، فقد كان مروان قصّاب باشي كمن يطعن نفسه بسكين حادة وهو يرسم، كمن يقتل نفسه ليتساءل: لماذا يحلّ بنا كل هذا العنف.

هو بمثابة تجربة توازي تجارب إنكليزية كانت تجسّد ما تريد قوله بكومة قمامة على هيئة بشرية ورأس متفجّر. ظل مروان يركز على هذا الموضوع، كإنسان عانى من خلال هجرته خارج سوريا حتى يعيش الحرية التي هو يريدها في بلد يحمل قيمة للإنسان وقيمة للفن وقيمة لحرية التعبير. وربما كان مروان قد عاش في بلده سوريا تجارب مختلفة حتى وصل إلى هذه الصيغة بالرسم، ومثله لا يمكنه أن يشارك في حروب ولا أن يحمل سلاحاً. لذا، كان سلاحه ريشته، ودمه هو اللون الأحمر، وجسده وصرخته هو الوجه الذي يصرخ.

كأنه يحمل جروحات كل العالم وكل مآسي الإنسان. أتمنى أن يعمّ السلم في سوريا حتى يكرّم مروان قصّاب باشي ويكرّم معه الراحلان نذير نبعة ونذير إسماعيل. هؤلاء الثلاثة يجتمعان برابط وقاسم مشترك هو إيمانهم بالتراث وبالفن والجمال الذي سينتصر على العنف في النهاية. الحقيقة فقدنا علماً من أعلام الفن العربي.

* تشكيلي لبناني

■ ■ ■

الدمشقي أو البرليني

بطرس المعرّي

استطاع مروان قصاب باشي أن يدرج بسهولة عمله وبالتالي اسمه في حركة الفن المعاصر الأوروبي. وكما نعلم، فإن غربته كانت إرادية، وشبيهة بغربة أو هجرة كثيرين من المفكرين العرب القادمين للإقامة في أوروبا. هو الذي أتى إلى مدينة برلين، وهي تنفض عنها غبار الحرب العالمية الثانية، واستقر فيها منذ أواخر الخمسينيات. غير أن مروان يتميز عن الآخرين بأن عمله استطاع أن يتجذر أكثر في بلاد الغربة، في حين أن مبدعين آخرين لم يستطيعوا أن يتحرروا من سلسلة الأصول. نحن لا نرى في رسمه هذا الحنين التوكيدي، ولا هذه المرجعيات الغريبة أو الفولكلورية. هو رسام قبل كل شيء، في لوحاته التصويرية أو في سلسلة الدمى أو أيضاً في هذه لوحات الوجوه أو وجهه حيث لا نجد سوى «الرسم».

بعضهم كالفنان والناقد أسعد عرابي (خلال مقابلة أجريناها معه في باريس سنة 2000)، يعتبره رساماً برلينياً بامتياز، فيما يريد العرب والسوريون بخاصة شد «اللحاف» إلى طرفهم ليكون فناناً سورياً، فتكون الوجوه تضاريس قاسيون والشام، والروح شرقية...

وتظل أمور التقويم هنا راجحة برأينا لذلك الإرث البرليني بالطبع، وإن كان القلب والروح سوريين، دمشقيين بالتحديد حيث تشكل وعيه الأول بين بركة داره وفسيفساء جدرانها ونسيم أمسياتها، وهو يستمع مع إخوته إلى قصص من السير الشعبية من فم أبيه، تاجر الحبوب الدمشقي.

اكتشف مروان الشمس مجدداً في باريس منتصف السبعينيات. ذكرته بشمس دمشق التي كان يتنقل تحتها في ضواحيها ليرسم هناك. كان ذلك الاكتشاف قد أتى بعد سنوات برلينية ملبدة بالغيوم وسماء رمادية. ومن تأثير ماتيس لا من شمس مطلع شبابه، شهدت لوحة ألوانه قوة تعبيرية وسطوعاً باذخاً. ونلاحظ ذلك في لوحات الطبيعة الصامتة، وأيضاً في لوحات «الدمى»، التي نفذها بألوان حيوية وزاهية أبرزت العناصر بنحو لافت بالنسبة إلى متابعي أعماله السابقة.

في ما يخص لوحات الدمى، يقول بعضهم إنّ الفنان يتذكر من خلالها السيدة «خدوج» التي كانت تتولى العناية به وبإخوته عند غياب أمه عن الدار، وكانت تروي لهم قصص الجن المخيفة التي حملها معه بكوابيسها إلى ألمانيا. أما بعضهم الآخر، الذي لا يعرف قصة خدوج ووجهها الدميم كما يرد وصفها في كتاب ألفه عبد الرحمن منيف عن مروان، فيرى في الدمية سؤالاً آخر ويوسع التفسير بطريقة موحية: هل الدمية امرأة؟ أم طيف أم شبح؟ هل يبحث الفنان عن صورة أسطورة؟

كانت الدمية في كل الأحوال أكثر مرونة وطواعية من خدوج! هي تتغير مثل الطبيعة الصامتة وفق رغبة الفنان. مع ذلك، فهي تأخذ مواقف تجاه العالم. فقد مُثّلت بألوان زاهية، وللمرة الأولى استخدم مروان الأحمر الفاقع في لوحاته. لكن الشكل عاد ليجد مع الوقت مظهر المشهد الطبيعي. كذلك، فإن الحميمية التي أوجدها بين شكل الدمى واللون كانت معبرة أيضاً.

* تشكيلي سوري

المصدر: الأخبار

إضافة تعليق جديد