ياسين رفاعية رحل تاركاً «الحزن في كلّ مكان»

من دمشق إلى بيروت... مسيرة في تدوين الشقاء

بدت القصص الأولى التي كتبها ياسين رفاعية (1934 ــ 2016)، كما لو أنها خارجة من بيت النار في الفرن الذي كان يعمل فيه. الصبي الذي ولد في حي العقيبة الدمشقي طحنته الحياة باكراً، فاكتشف قسوة العيش وجهاً لوجه.

كان يحمل صينية الكعك ويقف بها أمام «سينما غازي» يتفرّج عن بعد على ما يدور في مصنع الأحلام، وإذا به ينجذب إلى تلك القصص المتخيّلة في السينما أو إلى تلك التي كان يقرأها في الروايات البوليسية، قبل أن يجرّب الكتابة بنفسه.

لم يكن بحاجة إلى ابتكار عالم متخيّل. وجد ضالّته أولاً في يوميات ماسح أحذية يعرفه عن قرب، فكتب قصة عنه وأرسلها إلى مسابقة كانت قد أعلنت عنها مجلة «أهل النفط» في بغداد التي كان يديرها جبرا إبراهيم جبرا، وإذا بها تحصد الجائزة الأولى. هذه المفاجأة وضعته أمام عتبة أخرى في الكتابة. ومثلما اقتحم حدّاد في حيّ البحصة اسمه زكريا تامر الحياة الأدبية، أتى هذا الفرّان بخبزه الأسود إلى مطحنة الخيال. كان الاثنان يلتقيان ليلاً في مقبرة مجاورة يتناقشان بما أنجزاه من قصص. كان الأول كابوسياً وتجريبياً، فيما انشغل الثاني في مجموعته الأولى «الحزن في كل مكان» (1960) بالعيش في التجربة وتدوين الشقاء، فغرق في أوحال الأزقّة المهملة ونماذجها البشرية في بؤسها وعشقها وخيباتها. يهتف بطل قصة «العالم يغرق»: «الصخرة ثقيلة. الصخرة ثقيلة. وسيظل العالم في انحداره الأبدي يغرق في بحرٍ آسن». ثم أتبعها بمجموعة ثانية أكثر نضجاً هي «العالم يغرق» (1963). هكذا حفر اسمه بيديه وأعصابه وانفعالاته ليصبح واحداً من أبرز كتّاب الموجة الثانية في القصة السورية بعد جيل الروّاد. عمله في الصحافة الدمشقية في تلك الفترة، لم يشغله عن كتابة القصة، على العكس تماماً، فقد تتالت أعماله بغزارة، سواء في القصة أو في الرواية أو في الشعر. تنطوي الحكاية في أعماله الأولى على واقعية خشنة تنبئ عن عزلة الكائن البشري وبؤسه وعذاباته.

أشخاص هامشيون وبسطاء في شوارع تضج بالحياة، لا يجدون مكاناً لهم وسط الجموع، بأحلام مؤجلة يصعب تحقيقها. هكذا تتكرر مفردات مثل: القسوة والفجيعة والعدم والموت والمقابر: «أشعر كأنني ولدت على فراشٍ من شقاء» يقول. مع «الرجال الخطرون» (1979)، تذهب قصص ياسين رفاعية إلى الكثافة والاختزال يحيط بها عالم مغلق وكتيم وعنيف. أشخاص مراقبون على الدوام. مطاردات واستجوابات واتهامات تنتهي بالاعتقال أو القتل. يضيق المكان إلى حدود زنزانة معتمة، أو أقبية رطبة، أو غرف تعذيب. إنه زمن صعود المخابرات، وانتهاك حرية الفرد وحبس أنفاسه، في متوالية سردية تنطوي على وقائع مخزية. لكنه في «العصافير» (1980) ذات النبرة الشعرية، سيبلغ ذروة منجزه القصصي لجهة الابتكار والكثافة التعبيرية. قصص صاحب «مصرع الماس» إذاً، هي استرجاع وقائع معيشة أكثر منها تجارب تخييلية؛ إذ يتفوق الحكواتي على السارد في معظم نماذجها، بعيداً عن التجريبية التي وسمت تجارب مجايليه أمثال زكريا تامر، وسعيد حورانية، وجورج سالم.

هجرته المبكرة إلى بيروت الستينيات التي كانت حينذاك مركزاً ثقافياً بامتياز، وضعته أمام أسئلة أخرى أكثر جذرية، فهو لم يتردد في تغذية عوالمه السردية باعترافات جريئة، نابشاً مناطق سريّة في حياته، من دون أقنعة. وستقوده الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات القرن العشرين إلى الرواية، إذ عاش وقائعها عن كثب. كانت روايته «الممر» (1978) وثيقة مهمة في نفض الغبار عن تلك الحرب الطاحنة، ثم استكمل جوانب أخرى من هذه الحرب في ثلاث روايات لاحقة «رأس بيروت»، و«امرأة غامضة»، و«دماء بالألوان».

رحيل رفيقة دربه الشاعرة أمل جراح (1945 ــ 2004) إثر مرضٍ عضال، أصابه بصدمة كبرى، قبل أن يستعيد ذكرياته معها في روايته الموجعة «الحياة عندما تصبح وهماً» (2008) كنوع من التوازن النفسي في مواجهة الفقد. وسوف يغرق بعد هذه التجربة في أوقاتٍ عصيبة، سعى للانتصار عليها بالكتابة المستمرة والغزيرة والمؤلمة، رغم إصابته بداء النسيان. وهذا ما جعله يلتفت في أعماله الأخيرة إلى تشريح أحوال شخصيات تعيش شقاء الشيخوخة، وأمراض الوحدة، وصعوبة العيش.

يوارى الثرى عند الواحدة ظهر اليوم في مقبرة الشهداء في بيروت قرب ضريح زوجته الشاعرة أمل جرّاح.

خليل صويلح

«اعترافات» الأيام الأخيرة

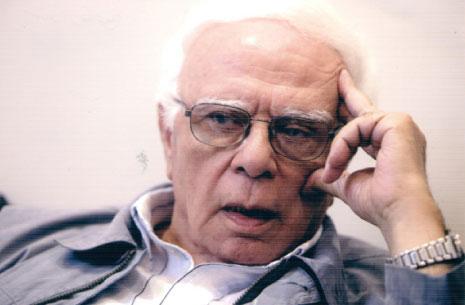

لدى سماعي نبأ موت الأديب ياسين رفاعية، ما كان لي سوى استعادته في البال من خلال المقابلة الأخيرة (الأخبار 5/8/2015) التي أجريتها معه. أظن أنّ رفاعية تظاهر يومها، بتمام صحته، رغبة منه في حصر اهتمامي وأسئلتي في كتابه «ياسمين» (دار جداول) الصادر حديثاً عن ابنته المتوفاة (موضوع مقابلتنا)، كفعل تطهّر أخير منه، يدلي فيه الكاتب باعترافات تؤرقه.

قعدتُ أنتظره في المقهى القريب من بيتي وبيته في شارع الحمرا، الى أن لاح متثاقل الخطو تجرّه إحدى قريباته على ما أعتقد. خطوات متثاقلة على عكس أجوبته التي تدفّقت كقافلة مسرعة كما لو تُسابق موتاً وشيكاً.

سوريا بلده كانت المبتدأ، ثم بيروت التي أحبّ وأمضى جلّ عمره فيها، الى استعادة لغرامه بزوجته الشاعرة الراحلة أمل جراح، ثم مرضها وموتها، وصولاً الى موضوع كتابه، عن ابنته الشابة التي كانت قد قضت حديثاً إثر مرض عضال، بعد مراكمات من سوء التفاهم معها انتهت بغفرانه وغفرانها.

في حضور رفاعية ـــ وعلى الرغم من مرضه البادي ـــ هناك ذلك الملمح الذي يتصدى لليأس والموت، من خلال محاولة اجتراح فهم أفضل للحياة، عبر الوقوع في غرام المكان الذي هو فيه، والتصالح معه ومع ناسه كما في علاقته ببيروت، كذلك الاعتناء بنفسه وهندامه، محاذراً الوقوع في أسر المرض المعتم، القابض، الذي أغرق جسده بالرعب. ظلّ ياسين رفاعية يُردّد على مسمعي كلما هممت بالاستراحة قليلاً من تدوين أجوبته: «اكتبي، اكتبي بسرعة، فأنا أهديك هنا كل اعترافاتي السيئة منها والحسنة. ولعل الوقت والمرض لن يسمحا لي بعد بفعل هذا ثانية». الهاجس الوحيد كان حضور ابنته التي قضت شابة، وترقد الآن كحنين مقيم في أعماقه، رغم بقائه المؤلم على خصام معها في حياتها، وهو حافظ على جفائه لها بصرامة لافتة، حتى قضت بشكل مؤثر.

في تواز صارم، عاش رفاعية حياته البيروتية، مفرداً أوقاتاً لا تحيد، للمقهى وللأصدقاء القليلين، للمعجبات ولنساء حياته، وللكتابة المثابرة التي كان يرفدنا بها كل عام.

رغم لطف رفاعية ودماثته لمن يعرفه عن قرب، ظل بعيداً عن أجواء الشلل والجماعات بالمفهوم الصاخب للكلمة، مكتفياً بحب بيروت والتسكع في شوارعها، هي التي احترمت رأيه ومعتقده السياسي والفكري والأدبي، وهيأت له رغد الكتابة والتأليف والنشر، والحب والوحدة والعزلة الى حد، واحترمت خصوصياته على ما يرغب ويشتهي. لا يبدو رفاعية عن قرب، على كثير من التعقيد، بل تخللت جلساتنا معاً، السابقة وتلك الأخيرة، المزاح وتعداد مزايا وثراء الطبخ الشامي، ووصف الحارات السورية والأزقة، كما لو أنّه يصف لي عالماً لن تتسنى له رؤيته مجدداً.

أدار رفاعية ظهره لكل الأحكام المسبقة في كتبه ورواياته، فهو يكتب على ما كان يقول، كي يبدع نظامه الأدبي الخاص، عبر الجمال والحياة انطلاقاً مما كان يحيطه، رغم أن محيطه البيروتي هذا ليس سوى ــ على ما قال لي ــ نسخة مهلهلة عن بيروت ــ زمان، التي عرفها سابقاً.

لم يأسَ في حديثه لي على الأوضاع في سوريا، ولا على ناس سوريا، لكن لمعة الحنين كانت تطلّ بين جملة وأخرى، تُزيد من انحناءة الرجل على الطاولة ما بيننا.

تعرّض رفاعية لجميع الأفكار في أدبه: الحب، العائلة، سوريا، بيروت، الأصحاب، النساء، بيد أنه لم يسقط في فخ «الأدب الملتزم». عرف الرجل كيف يُرطّب في كتابته من آلام شعبه، عبر مفرداته الخاصة ومحاولة إضفاء أمل ما على توجسه الداخلي، ورعبه من الآتي.

عناية جابر

روايات الحرب الأهلية

إلى جانب دمشق، حضرت بيروت ووقائع الحرب الأهلية في القصص المحكية لياسين رفاعية، كما شكلت خلفية عدد كبير من كتبه التي تجاوزت العشرين. تسرب ثقل الحرب اللبنانية إلى أحداث «الممر» (1978) أولى الروايات التي صنفت ضمن أعمال الحرب الأهلية.

من خلال قصة حب، أدخل الروائي السوري تفاصيل الاقتتال المسيحي المسلم على الهوية، على هامش قصة مثقف يحلم بتحول إيجابي، ويدفع حياته ثمناً للحب، مصلوباً كما المسيح. وفي «رأس بيروت» (1992) التي حملت اسم المنطقة التي عاش فيها حتى رحيله أمس، تتبع رفاعية يوميات الحرب، وتفاصيل الاجتياح الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية. بطل الرواية هو عبد القادر الذي أتى إلى المدينة كبائع صحف ورث المهنة عن والده، ليعتاده الناس وسكان الأبنية، قبل أن يختفي فجأة في ظروف غامضة. يقدم رفاعية هنا ما يشبه الرصد الشامل لمصائر الناس في رأس بيروت، التي كانت خالية من المقاتلين، لكن الظروف القاسية كانقطاع الماء والكهرباء حوّلتهم إلى مشاريع مقاتلين. «امرأة غامضة» (1993) هي محطة أخرى مع العاصمة اللبنانية. يأخذنا رفاعية إلى الثمانينيات، آخر مراحل الحرب الأهلية من خلال قصة رجل أربعيني مغرم بشابّة عشرينية يلفّ الغموض شخصيتها، فيسعى هو إلى تبديده. وفي «دماء بالألوان» (1988)، يقف الرسام وديع الخال أمام حياته التي دمرتها أشباح بيروت بعدما خسر لوحاته ودفاتره وأوراقه.

شيخوخة الصفّ الثاني

مات ياسين رفاعية. بعض الموت مربك أحياناً حين يتعلق بكاتب ظل حضوره متداولاً داخل ما يمكن أن نسمّيه كتّاب الصف الثاني. لم يكن الكاتب السوري الذي أقام في بيروت منذ الستينات على الهامش تماماً ولم يكن في المتن تماماً أيضاً.

كان هذا التأرجح متاحاً، ولا يزال متاحاً في بيروت وفي صحافتها وفي مقاهيها، وفي فقاعتها الفريدة التي لا تزال تحتوي على هواء مختلف وأكثر حيوية من العواصم العربية الأخرى.

جاء رفاعية إلى بيروت في رحلة قطعها، قبله وبعده، سوريون وعراقيون وفلسطينيون ومصريون وسواهم من الكتاب والشعراء العرب. كانت بيروت مكاناً لصناعة الأسماء أو صقلها أو منحها اعترافاً ومساحات مفتوحة أكثر. كان صاحب «الحزن في كل مكان» (1960)، باكورته القصصية التي نشرها في دمشق مستدرجاً إلى هذا المناخ الفائر بكل النبرات والطموحات.

عاش في سخاء تلك الحقبة وثرائها، وارتبط اسمه بأسماء عديدة ظل حتى أيامه الأخيرة يستعيدها داخل مرويّاته عن بعض خبايا وأسرار تلك الحقبة، بل إنه ظل منتمياً في كتاباته ونصوصه إلى ذاك الزمن أيضاً، وبدا عالقاً في سياق ولغة كانت سائدة في زمن أقدم حتى من ستينات بيروت ذاتها. كان رفاعية حكّاء وراوياً شفوياً يمزج بين بساطة الحديث وخصوبة الزمن الذي يروي عنه. يمكنه أن يحدثك طويلاً عن غسان كنفاني وغادة السمان وليلى بعلبكي وسامي الجندي وزكريا تامر وعصام محفوظ... ويبتهج بحيازته لانطباعات ووجهات نظر وأسرار شخصية حول تلك التجارب. تلك الانطباعات والحكايات والسرديات تسربت بالمذاق البسيط نفسه إلى قصصه ورواياته، وخصوصاً الأخيرة منها. ولعل معظمنا قرأ تلك الروايات التي أقامت في الصف الثاني أيضاً، ولم تكن حاضرةً في الواجهة التي تضم أحدث الروايات وأكثرها راهنية على مستوى الكتابة.

وفاة رفيقة دربه الشاعرة أمل جراح (1945 ـــ 2004) أفقدت رفاعية تلك الصحبة الثمينة التي كانت ستؤنس كهولته في المقلب الأخير من العمر. الزوجة الراحلة كانت حاضرة باستمرار، وكان باستطاعته أن يُقحم اسمها وحنينه إليها في أي حديث معه. في سنواته الأخيرة، كان يتحدث عن قصص حب يعيشها، ويبالغ ربما في حضور تلك القصص التي وجد فيها منافذ ضيقة ومنعشة لوحشته المتمادية التي قضاها وحيداً في منزله في نهاية شارع الحمرا. الشارع الشهير الذي انحصرت حياة ياسين رفاعية وكتاباته على أرصفته ومقاهيه وصداقاته. هناك، كتب معظم أعماله عن الحرب وعن رأس بيروت وعن كتّاب وشعراء يرتادون مقاهي الشارع، وعن قصص حب بين كهول وفتيات في مقتبل العمر.

ظل ياسين رفاعية يغرف من ماضيه ومن سيرته ومن سيرة بيروت التي احتضنته. كتب شعراً أو نصوصاً ذات نفَس شعري كما كان يسميها، وكتب القصة والرواية، وظل يعمل في الصحافة، وأصدر أكثر من عشرين كتاباً. كتب عن زوجته، وأعاد نشر روايتها «الرواية الملعونة» التي فازت بجائزة مجلة «الحسناء» سنة 1968. وفي كل ذلك، ظل ياسين رفاعية يشبه نفسه وذاكرته وسيرته. كأن كل تلك الكتابات ترابطت فيما بينها بقوة تلك الذاكرة وتلك السيرة. سيرة وذاكرة لم يُكتب لهما الالتحاق بالتطورات والانعطافات التي حدثت في الرواية المعاصرة، ولم يُكتب لصاحب السيرة والذاكرة أيضاً أن يعيش شيخوخة كتّاب الصف الأول، وأن يحظى بصيت وبريق وترف رحيل هؤلاء أيضاً.

رحل ياسين رفاعية في الظل تقريباً. شيخوخته ومرضه ساهما في ذاك التواري البطيء الذي اكتمل أمس وهو في الثانية والثمانين.

حسين بن حمزة

تابع الحب بعد الموت

بموت ياسين رفاعية، ينفرط عقد زمن جميل كنا عشناه معاً. كنا متجاورين في الزمن ومتجاورين في السكن ومتجاورين في تبادل أسرارنا وحفظها حتى أوان اللحظة المناسبة.

فما بيني وبين ياسين وبيني وبين أمل جراح، وما كان بين أولادنا، أمر روائي بحق.

ولست أدري ما ذكره ياسين رفاعية في روايته التي كان على أهبة توقيعها ولم يفعل بعد أن أجبره الموت على توقيع روايته. هذه الرواية اسمها «من خرم الابرة»، وكان قد نقل لي اسمها قبل أسبوع من موته. كان في المنزل، ولم يكن متأهباً للرحيل. كل ما في الأمر، كما قال، هو أنه سيدخل المستشفى ليجري عملية في عينه اليمنى بعد أن أجرى عملية في عينه اليسرى.

وكان ممتلئاً برغبة الحياة ودفق الكتابة. قال لي إنه ستصدر له عن «دار الساقي» ثلاث روايات من بينها «من خرم الأبرة»، وقال لي إنني مذكور في الرواية كشخص من أشخاصها بالاسم. وأنني مدعو من الآن لحضور توقيع الرواية.

لم أرغب في سؤاله عن ملامحي في الرواية، بل احتفظت بذلك إلى القراءة. وها أنا الآن أقرأ موت صديقي ولم أقرأ روايته بعد. ترى ماذا سيقول؟ ترى أي صفحة من حياة ورواية وشعر طويت هذا اليوم؟

ترى أيلتقي بأمل جراح من جديد؟ وكيف؟ ترى أيسلم لي على امرأة أخرى هو يعرفها وأنا أعرفها ولا أحد سوانا يعرفها وماتت.. أيراها هناك؟

لقد جلست الجميلة بيننا في رحلة إلى المغرب... وكان أن... ثم ماتت الجميلة. ياسين وحده يعرف ذلك. ولست أدري إذا كان ذكر ما كان في روايته.

ياسين رفاعية شاعر في أصل روايته. شغفه بالشعر قرنه بأمل جراح. وهذا الشغف هو الذي عقد بيني وبينه صداقة حياة. والحياة بمفاجآتها، التي عاشها ياسين كانت التربة التي نمت فيها رواياته. وقد كان الرجل محاطاً بأمرين ملتبسين: الحب والموت. لقد أحب الرجل حتى الثمالة. أمل ماتت وابنته (وكانت صديقة ابنتي اَسيا) ماتت. ولم يبق له سوى بسام.

أعطى ياسين لكل أصدقائه من ذاته. وهذه الكتابة عنه في يومه الأخير ستكون أول الإشارات إلى إبداعه الغزير الحي. إبداعه الذي لا ينطوي مع جسده في قبر لا أعلم أين سيكون. في دمشق التي غادرها أم في بيروت التي حضنت أيامه.

تابع يا ياسين الحب بعد الموت.

محمد علي شمس الدين

عن الجناس الناقص بين ياسين والياسمين الدمشقي

كم هو شاق على المرء أن يكتب عن الموت «الطازج» لأحد أقرب الأصدقاء إلى قلبه، كما هو الحال مع ياسين رفاعية. وكم هو صعب ومدعاة للحرج والمرارة أن تدعى إلى رثاء شخص عزيز ولصيق بحياتك، فيما جثمانه لم يوار التراب بعد، وفيما أنت منشغل بترتيبات موته وإخراجه من المستشفى ونشر نبأ رحيله حيث يجب أن ينشر.

كما أنّ عليّ من جهة ثانية أن أصدّق النبأ الفاجع كي تصدّقني اللغة وتمنحني ما أشاء من المفردات التي تليق بفداحة الخسارة وغصة الفقدان. ذلك أنّ علاقتي بياسين تعود إلى أكثر من أربعة عقود من الزمن، كانت أكثر من كافية لمنح صداقتنا فرصاً ومطبات كثيرة لاختبار رسوخها المتجدد يوماً بعد يوم، ولتحويلها إلى مناسبة مديدة للمناومة وتبادل المسرات والأحزان ولاحتساء ما أمكن من ملذات الحياة وشقاءاتها. وحين انتقلت إلى منزلي الجديد في رأس بيروت، تكفلت المصادفة من جهتها أن توثق ما بيننا من مودة، حيث كنت أستطيع أن أطل من إحدى النوافذ على شرفة منزل ياسين التي زينتها زوجته أمل جراح بنباتات الفل والغاردينيا وبالياسمين الذي كان شذاه العطر يعود بالزوجين الكاتبين إلى مرابع دمشق، وأحيائها الفواحة، بقدر ما كان يصنع مع اسم صاحب «مصرع الماس» جناساً شبه كامل يدفعني على سبيل الطرفة إلى أن أسميه «ياسمين رفاعية». لم تكن الكتابة وحدها هي ما ربطني بياسين، ولا تلك الشرفة الزاهية التي أطلقت أمل جراح من وراء نباتاتها المعلقة زغرودتها الحنون، محتفيةً بزفافي المفاجئ قبل 13 عاماً، مغالبةً مرضاً خطيراً في القلب وضع حداً لحياتها القصيرة بعد عدة أشهر. ولا القدر الذي جعلنا نلوذ بالمكان عينه حيث كان كل منا يخلد إلى ركنه المنعزل في مقهى «دبيبو»، لكي يعاقر أحدنا لغة الشعر ويصنع الآخر مصائر مناسبة لأبطال رواياته. بل كان ثمة شيء يتصل بالكيمياء، وشيء آخر يتصل بالموقف من العالم، وبعشق الجمال حيثما انعكست تجلياته، وبانتزاع الضحك من جذور المفارقات، وبالاحتفاء بالأنوثة الكونية التي تجد في المرأة مرآتها الأصفى وظهيرها الساحر. ولعل فرح ياسين بالحياة وانجذابه الواله إلى عقد صلات المودة مع ينابيع العذوبة الأم، هما ما جعلا حياته آهلة بالصداقات، وهما ما دفعا شاعراً رائعاً وفائق الحساسية كأنسي الحاج إلى جعله جليسه الأثير الذي يأنس إليه كلما انسدت أمامه سبل الفرح والابتهاج. ولعل أنسي المتردد باستمرار إلى منزل ياسين كان، وهو يكتب «الوليمة»، يرى في صاحب «حب شديد اللهجة» التمثل الأصدق لشغفه بحب العالم، ولرغبته في التهام أطايبه من ظاهر القشور حتى صميم النواة.

كان ياسين رفاعية، بقامته الفارعة وجسمه الممتلئ، نهراً عارماً من الحكايات يمشي على قدمين. كان خزاناً من السرد والاستعادات الشفوية لشوارد الذكريات التي لم يكتب منها، على غزارة ما أنتجه، سوى القليل. صحيح أن سيرته الشخصية كانت حافلة بالانتصارات والنكسات، بالمفقودات اللقى، بالأمل وخيبات الأمل، غير أنّه كان يظفر في الحالتين بغنيمة القص، وبتحويل كل ما خبره إلى جنة من المرويات التي كان يعرف كيف يعيد اختراعها بذاكرته المتوقدة ورشاقته في توليف الحكايات. وكان كريماً في كل شيء، في الهدايا التي يغدقها على نسائه دون حساب، كما في مظهره الاحتفالي. في أناقته الباذخة، كما في لغته المتدفقة التي يسيل لها سامعاته وسامعيه. وكنا نشعر، نحن أصدقاءه ومجالسيه، بأنّ رواياته وقصصه التي أصدرها بالعشرات لم تكن سوى الجزء اليسير مما يخفيه طي نفسه، أو مما حال الموت بينه وبين إنجازه في كتب. فقد كان قادراً على التقاط كل سانحة من سوانح عيشه، وتحويلها إلى عمل سردي. والنساء اللواتي وقع في عشقهن، لم يكنّ في الواقع سوى ذرائع مختلفة للوقوع في عشق اللغة، أو لتحويلهن إلى روايات.

أما كهولته الزاحفة وشعره الذي اكتسى بالبياض، فلم يخففا أبداً من هيجان روحه، ولا من وسامته المهيبة والمشبعة بالظرف، ولا من لمعان عينيه الراغبتين في افتراس كل ما تقعان عليه من مباهج وملذات.

كأبطال الأساطير عاش ياسين رفاعية، وكأبطال الأساطير قضى ياسين بجلطة عنيفة في الدماغ، في أحد مستشفيات بيروت. غريباً وشبه وحيد، ذهب الفارس الدمشقي، الذي اتخذ منذ يفاعته من بيروت التي أحبها سكناً له، إلى حتفه الأخير، بعدما أنفق كل ما في جعبته من نهم للحياة، ولم يدخر قروشه البيضاء لأيامه السود.

وكما حدث لبدر شاكر السياب، انفض عنه معظم أصدقاء زمن الرفاه، ولم يتحلق حوله على سرير الموت إلا رفاق ستة: أخته نجاح، وابنه بسام، وزينة سعيفان، ورنيم ضاهر، ورفيق لابنه الوحيد لا أذكر اسمه، وكاتب هذه السطور. لا شيء في منزله سوى مكتبة بيته، وبعض لوحات أصدقائه من الرسامين، وصور أمل جراح، وبعض النساء اللواتي أحبهن، وشتلات الغاردينيا والياسمين التي لن تجد بعد أيام من يشاطرها الدموع قبل أن تستسلم للذبول. أما أنا، الناظر كلما خرجت من البيت نحو شرفته المقابلة، فلن أجد بعد من يرافقني في أمسيات الشعر، أو يشاطرني الجلوس في ركن المقهى، أو يعاتبني على التخلف عن زيارته كلما استبد به الحنين وأثقله جليد العزلة.

شوقي بزيغ

«منزل أمل جراح»

اسمها مكتوب على باب البيت في آخر شارع الحمرا. «منزل أمل جراح»، هناك، في الطبقة السادسة حيث صار ياسين يسكن وحيداً بعد وفاة زوجته الشاعرة والروائية السورية (1945 ـ 2004).

الكنبة التي كانت تجلس عليها لا تزال في الزاوية، وضع عليها أكسسواراتها وبعض أغراضها، كي يحتفظ بقعدتها الأخيرة عليها. كان ياسين لا يجد صعوبة بإقناع من حوله بأنه يعيش معها. صورتها تغطي الحائط أمام مكتبه، ولوحات وصور أخرى على الجدران المتبقية في غرفة الجلوس. بعد رحيل أمل، صار رفاعية يعيش حياة اضطرارية، يمضيها بالكتابة، وبذكرياته معها. الذكريات نفسها التي راح يرويها لزواره دائماً، عن جلستها، وكلامها، وعن المصعد الذي أتوا به إلى المبنى رأفة بقلبها المعطوب. في «الحياة عندما تصبح وهماً»، روى محطات من حياتهما الزوجية التي بدأت عام 1967، ثم استقرارهما في بيروت، وسفرهما إلى لندن... حياة ممزوجة بآلامها مع مرض القلب. وفي ذكرى وفاتها الخامسة، أشرف رفاعية على إصدار روايتها «الرواية الملعونة» (دار الساقي) التي فازت بجائزة مجلة «الحسناء» عام 1968 بعنوان «خذني بين ذراعيك». هذا الفقدان سيظل يرافقه حتى أيامه الأخيرة، متحايلاً على ألمه بالغزارة في الكتابة.

المصدر: الأخبار

إضافة تعليق جديد